편의점 왕국 日에 '핵폭탄' 던진 '한비니'

편의점 왕국 일본의 로컬 상권에 '한국 편의점'을 표방한 '한비니(韓ビニ)'가 무서운 속도로 확장하고 있다. 이들의 성공은 단순히 K-푸드의 인기에 기댄 결과가 아니라, 서점과 같은 예상치 못한 공간에 침투하며 유통의 경계를 허무는 치밀한 전략의 산물이다.

코로나가 쏘아 올린 작은 공, '한비니' 현상의 본질

'한비니'는 한국(韓)과 편의점(コンビニ)의 합성어로, 코로나19 팬데믹으로 한국 여행길이 막힌 2020년 12월 사이타마현에 처음 등장했다. 시작은 "한국에 가지 않아도 한국을 맛볼 수 있다"는 단순한 콘셉트였다. 하지만 이는 단순히 한국 식료품을 파는 가게가 아니었다. 기존 한인 마트가 주로 재일 한국인 커뮤니티를 중심으로 형성된 것과 달리, '한비니'는 일본인들이 일상 속에서 K-콘텐츠를 통해 동경하던 바로 그 '한국 편의점' 자체를 체험하게 하는 것을 목표로 삼았다. 넷플릭스 드라마 속 주인공이 먹던 라면과 과자를 집 앞 서점에서 살 수 있다는 경험은 새로운 수요를 창출하기에 충분했다.

중심이 아닌 주변을 공략하다, 발상의 전환이 만든 시장

'한비니'의 성공 방정식은 기존의 공식을 따르지 않는다는 점에서 더욱 주목할 만하다. 이들은 경쟁이 치열한 도심이나 코리아타운이 아닌, 오히려 한국적인 색채가 옅은 지역을 의도적으로 파고들었다.

전략적 입지: '탈(脫) 코리아타운' 선언

'한비니'는 신오쿠보나 츠루하시 같은 코리아타운이 아닌, 평범한 주택가와 로컬 상권을 주 무대로 삼는다. 이는 기존 시장을 두고 싸우는 대신, '한국 문화에 대한 막연한 호기심'을 가진 잠재 고객이 있는 새로운 판을 짜는 전략이다. 경쟁을 피하고, 해당 지역에서 '유일한 한국 문화 체험 공간'이라는 독점적 지위를 확보하는 것이다.

상품, 속도와 유연성으로 승부하다

대형 마트가 안정적인 스테디셀러 위주로 상품을 구성하는 동안, '한비니'는 SNS에서 막 유행하기 시작한 최신 과자, 고객이 요청한 생소한 식재료까지 즉각적으로 들여온다. 약 800~1,500종에 달하는 상품은 단순한 진열이 아니라, 살아있는 유기체처럼 끊임없이 트렌드에 맞춰 변화한다. 이는 운영사인 SEKAIE(화장품 유통)와 DH(식품 도매)의 전문성이 시너지를 낸 결과다.

경계를 허무는 협업: TSUTAYA에 스며들다

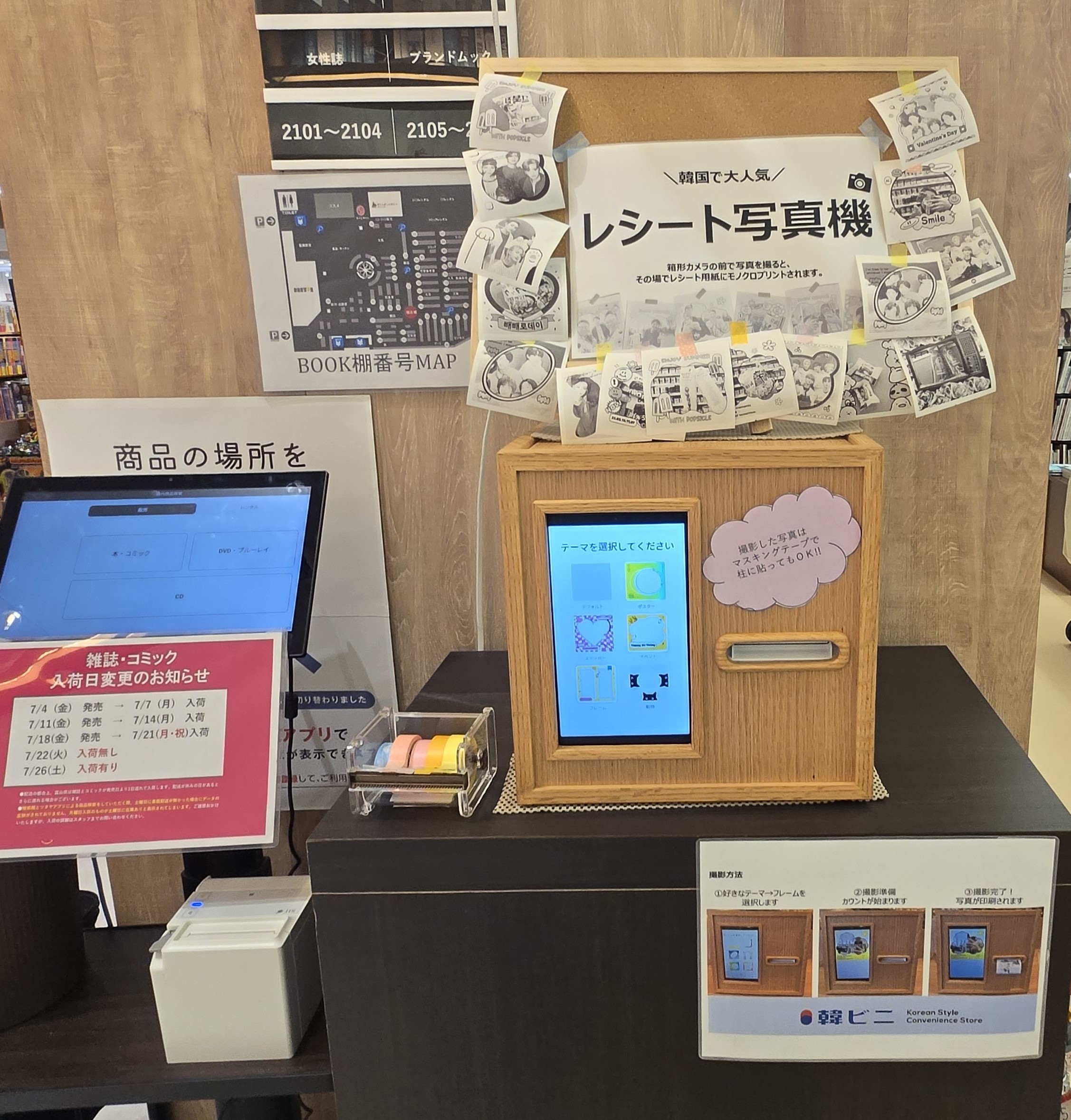

'한비니' 전략의 정점은 이종(異種) 산업과의 과감한 융합이다. 일본의 대표적인 서점 체인 TSUTAYA 내부에 '숍인숍' 형태로 입점한 것이 대표적이다. 책을 사러 온 고객이 자연스럽게 한국의 라면과 화장품을 접하게 만든다.

TSUTAYA는 유휴 공간을 활용해 새로운 수익을 창출하고, '한비니'는 안정적인 집객 효과를 누린다. 특히 오픈 이벤트로 진행된 '영수증 사진기'는 상품 판매를 넘어 한국의 '놀이 문화'까지 수출하며 고객을 끌어모으는 강력한 무기가 되었다.

당신의 '상품'은 어디에 놓여야 하는가

이들의 성공이 단지 K-푸드라는 강력한 콘텐츠 덕분이었을까? 본질은 '상품의 가치는 어디에 놓이느냐에 따라 극적으로 달라진다'는 사실을 증명했다는 데 있다.

책장 옆에 놓인 떡볶이 밀키트는 단순한 음식이 아니라 문화적 호기심을 자극하는 '체험 키트'가 된다. '한비니'는 자신의 상품을 가장 매력적으로 보이게 할 '무대'를 집요하게 찾아 나선 것이다.

이는 비단 식품업에만 국한되지 않는다. 당신이 정성껏 만든 수제 가구가 가구점이 아닌 감도 높은 카페에 놓였을 때, 당신의 로컬 푸드가 대형 마트가 아닌 파인 다이닝 레스토랑의 특별 메뉴로 소개될 때 그 가치는 완전히 재평가될 수 있다.

이제는 내 상품을 '어디서' 팔아야 할지에 대한 고민을 넘어, '누구의 옆에' 두어야 시너지가 날지 고민해야 할 때다. 당연하게 여겨왔던 업종의 경계를 허물고, 예상치 못한 파트너의 공간을 두드릴 때, 지금껏 보지 못했던 새로운 시장이 열릴 수 있다. '한비니'는 바로 그 가능성을 우리 눈앞에 증명해 보이고 있다.