피자 한 판에 모든 걸 건 두 거인, 그 전쟁의 내막

피자 한가운데 용암처럼 끓어오르는 치즈 소스의 분화구가 솟았다. 이 기묘하고 매혹적인 피자 한 판이, 지금 두 거대 기업을 법정 앞으로 끌어당기고 있다.

눈으로 먼저 먹고, 렌즈로 다시 맛보는 시대의 발명품

화산 피자는 그 이름처럼 생경한 시각적 충격으로 먼저 말을 건다. 평평한 도우의 공식을 깨고 중앙을 의도적으로 부풀려 만든 ‘분화구’, 그 안을 가득 채운 채 녹아내리는 소스는 ‘용암’이라는 단어를 직관적으로 떠올리게 한다. 이것은 단순히 새로운 토핑을 얹은 피자가 아니다. 먹는 방식 자체를 재설계한 하나의 경험이다.

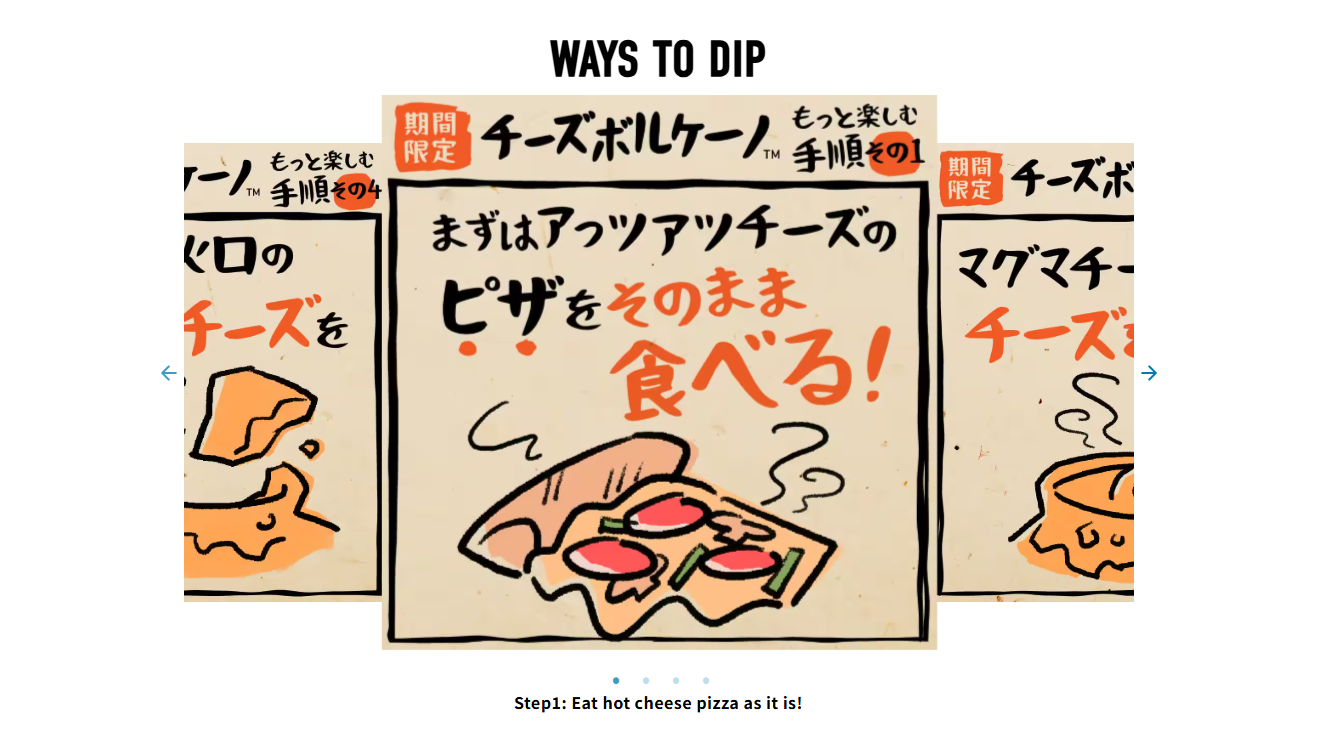

소비자는 피자 조각을 들어 분화구의 치즈 소스에 직접 찍어 먹는다. 평소 퍽퍽해서 남기기 일쑤였던 도우의 가장자리가, 이 피자에서는 가장 적극적으로 활용되는 도구가 된다. 이 능동적인 행위는 식사를 하나의 유희적 이벤트로 바꾸어 놓는다.

이 영리한 설계는 SNS 시대의 문법과 정확히 공명했다. 화려한 비주얼과 ‘찍어 먹는다’는 인터랙티브한 요소는 그 자체로 훌륭한 숏폼 콘텐츠의 소재가 된다. 사람들은 흘러내리는 치즈의 질감을 렌즈에 담고, 그 경험을 해시태그와 함께 공유하며 트렌드의 일부가 된다. 새로운 음식에 대한 호기심을 의미하는 ‘푸드 네오필리아(Food Neophilia)’ 성향의 소비자들을 자극하는 것은 물론, 피자라는 익숙한 베이스 덕분에 미지의 음식에 대한 거부감(Food Neophobia)의 문턱마저 낮췄다. 결국 화산 피자는 맛을 넘어 하나의 ‘문화적 현상’으로 번져나갔다.

원조의 왕관은 단 하나, 화산의 주인을 가리는 싸움

이 뜨거운 현상의 소유권을 두고, 거인들이 칼을 뽑아 들었다.

2024년 1월, 대만과 일본의 도미노피자가 공동 개발해 ‘화산 피자’를 세상에 처음 내놓았다. 반응은 폭발적이었고, 곧 수십만 개가 팔려나가는 히트 상품으로 등극했다. 문제는 1년 반이 지난 2025년 6월, 경쟁사 피자헛이 놀랍도록 닮은 '볼케이노 용암 피자'를 출시하면서 시작됐다.

도미노피자는 즉각 “명백한 표절”이라며 법적 대응을 선포했다. 단순한 레시피가 아닌, 중앙이 솟아오른 형태와 소스를 찍어 먹는 독창적인 식사 방식 자체가 자사의 고유한 저작물이라는 주장이다. 심지어 벤 오스본(Ben Oborne) CEO는 임직원들과 함께 타이완의 명산 ‘칠성산’ 정상에 올라 ‘화산의 패자(覇者)’ 자리를 수호하겠다는 퍼포먼스까지 벌이며 전의를 불태웠다. 이는 법적 다툼을 넘어, ‘원조’라는 상징적 왕관을 지키기 위한 문화적 선전포고였다.

법정의 논리, 시장의 심리

피자헛의 반격도 만만치 않았다. 그들은 “유사한 아이디어는 이전부터 존재했고, 도미노피자가 신청한 상표 등록 역시 ‘식별성 부족’으로 특허청에서 이미 거절당했다”는 사실을 공개하며 맞섰다. 법적으로 독점할 수 없는 아이디어를 가지고 여론을 호도하고 있다는 것이다.

흥미로운 지점은 바로 여기다. 법정의 논리와 시장의 심리는 다르게 작동한다. 법률적으로 ‘독창성’을 인정받는 것과 별개로, 소비자의 머릿속에 ‘누가 먼저였는가’를 각인시키는 것은 전혀 다른 차원의 문제다.

도미노피자는 매주 새로운 화산 피자를 출시하며 ‘혁신 역량’을 과시하는 전략으로 응수하고 있다. 법적 판단을 기다리는 대신, 끊임없이 새로운 경험을 제공하며 시장에서의 주도권을 굳히겠다는 의지다. 피자헛 역시 물러서지 않고 자사의 제품이 가진 차별점을 알리며 치열한 마케팅 전쟁을 벌이는 중이다.

결국 이 싸움의 본질은 특허권 분쟁을 넘어선다. 하나의 거대한 문화 트렌드가 탄생했을 때, 그 흐름의 꼭대기에서 과실을 차지할 자격이 누구에게 있는지를 묻는 싸움이다.

어쩌면 진정한 승자는 법정에서 가려지는 것이 아니라, 다음 주 우리 손에 들려 있을 새로운 피자 박스 위에 그 이름이 새겨져 있을지도 모른다.