평범한 하루를 축제로 바꾸는 흥행의 기술

해마다 가을이면 중국 대륙을 휩쓰는 밀크티 열풍은 단순한 유행이 아니다. 그 이면에는 평범한 하루를 특별한 기념일로, 지나가던 손님을 충성 고객으로 바꾸는 치밀하게 설계된 흥행 공식이 숨어있다.

모두가 알지만, 아무도 말하지 않았던 욕망

매년 입추(立秋)가 되면 중국의 밀크티 가게 앞은 인산인해를 이룬다. 배달 앱 서버는 마비되고, 수천 잔의 주문이 밀려든다. 단지 ‘가을의 첫 번째 밀크티’라는 스티커 한 장이 붙었을 뿐인데도 말이다. 이 기이한 현상은 어디서 시작된 걸까. 사람들은 단순히 목이 말라 밀크티를 사는 것이 아니다.

이는 계절의 시작을 알리는 하나의 ‘의식(Ritual)’이자, 스스로에게 건네는 작은 보상이다. 또한 SNS에 ‘인증’함으로써 사회적 유행에 동참하고 있다는 소속감을 느끼려는 잠재된 욕망의 발현이다. 틱톡(Douyin) 같은 거대 플랫폼은 바로 이 지점을 놓치지 않았다. 그들은 이 자연 발생적 유행을 관망하지 않고, 조직적으로 개입해 거대한 상업적 축제로 판을 키웠다. ‘감성 가치(情绪价值)’라는 무형의 자산을 현금화하는 데 성공한 것이다.

평범한 하루에 ‘이름’을 붙여주는 일

‘가을의 첫 밀크티’는 처음부터 특별하지 않았다. 그러나 5년 넘게 반복된 이 구호는 이제 ‘빼빼로데이’처럼 강력한 상업적 기념일이 되었다. “오늘, 이걸 마셔야만 해”라는 사회적 명분을 만들어낸 것이다. 사람들은 더 이상 제품의 본질을 따지기보다 ‘타이밍’과 ‘스토리’의 지배를 받는다.

이는 일본의 ‘계절 한정(季節限定)’ 상품들이 불티나게 팔리는 이유와 같다. 봄이면 등장하는 벚꽃 에디션, 가을이면 쏟아지는 고구마 맛 디저트들은 “지금 아니면 내년까지 기다려야 한다”는 희소성을 무기로 소비자의 구매 버튼을 누르게 만든다. 한국의 스타벅스가 매년 크리스마스 시즌에 특정 음료를 마셔야만 얻을 수 있는 다이어리를 내놓는 것도 같은 맥락이다. 결국 비즈니스의 핵심은 없던 시장을 개척하는 것이 아니라, 무심코 지나치던 평범한 날에 특별한 의미를 부여하고, 그 의미를 소비할 명분을 만들어주는 일에서 시작될 수 있다.

‘미래의 지갑’을 오늘 열게 하는 기술

.png)

이번 흥행의 배후에는 틱톡의 공격적인 비지니스 모델이 있었다. 바로 ‘음료 다회권(多杯多次卡)’이다. 이는 소비자가 저렴한 가격에 미리 여러 잔의 음료 이용권을 구매해두고 필요할 때마다 사용하는 일종의 구독 모델이다. ‘한 번 사긴 아쉽고, 매번 주문하긴 귀찮다’는 소비자의 심리를 정확히 꿰뚫었다.

.png)

소비자는 ‘싸게 잘 샀다’는 만족감을 얻고, 판매자는 미래의 불확실한 매출을 오늘의 확실한 현금으로 바꿀 수 있다. 이는 단순히 단골을 만드는 수준을 넘어, 고객의 소비 습관 자체를 브랜드에 묶어두는(Lock-in) 강력한 전략이다. 한국의 ‘네고왕’이나 ‘핫딜’ 콘텐츠에 열광하는 심리와도 맞닿아 있다. 소비자들은 단지 싸게 사는 것을 넘어, ‘똑똑하게 소비했다’는 성취감을 원한다. 고객의 다음 방문을 막연히 기다리는 대신, 그들이 다음에 반드시 다시 올 이유를 오늘 만들어주는 것이다.

‘인증’하고 싶은 경험은 저절로 오지 않는다

.png)

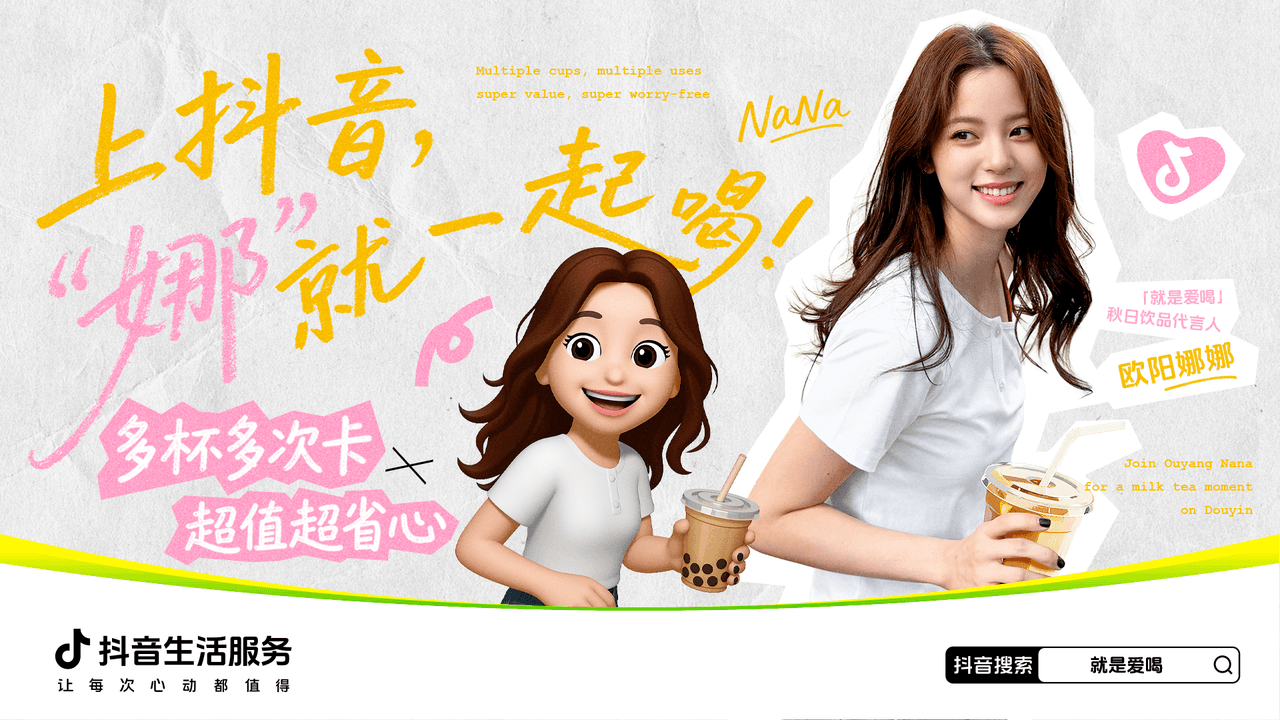

온라인에서의 폭발적인 화제는 치밀하게 설계된 ‘경험’을 통해 오프라인으로 이어졌다. 틱톡은 유명 배우 오우양나나와 수백 명의 인플루언서를 조직적으로 동원해 약속이나 한 듯 ‘밀크티 릴레이 인증’을 시작했다. 한 명의 톱스타가 아닌, 다양한 분야의 인플루언서들이 동시다발적으로 참여하며 모든 소비자층을 효과적으로 공략했다.

.png)

여기서 그치지 않고, 핵심 상권에 대규모 팝업스토어를 열어 ‘인증샷’을 찍을 수밖에 없는 환경을 조성했다. 잘생긴 스태프(NPC)와 사진을 찍고, 스탬프 투어를 하는 등 모든 동선은 SNS 공유를 목표로 설계되었다. 고객들은 오프라인에서의 즐거운 경험을 다시 온라인에 자발적으로 퍼뜨렸고, 이는 새로운 방문객을 끌어들이는 선순환을 만들었다. 제품만으로는 부족하다. 고객이 기꺼이 자신의 시간과 SNS 피드를 할애해 우리 가게의 ‘무급 마케터’가 되게 할 특별한 경험이 필요한 시대다. 이는 곧, 고객의 방문을 단순한 소비 행위에서 ‘콘텐츠 제작 활동’으로 바꾸는 것을 의미한다.

결국, 우리는 무엇을 팔고 있는가?

‘가을의 첫 밀크티’ 현상은 한국의 외식업 시장에 근본적인 질문을 던진다. 우리는 단순히 커피 한 잔, 파스타 한 접시를 팔고 있는가? 아니면 지친 오후를 위로하는 따뜻한 시간, 친구와 함께하는 즐거운 추억을 팔고 있는가.

이제 소비자들은 단순히 배를 채우기 위해 지갑을 열지 않는다. 그들은 자신의 소비가 어떤 의미를 갖는지, 어떤 이야기를 만들어내는지에 더 주목한다. 좋은 재료를 쓰는 것을 넘어, 그 재료에 담긴 우리 가게만의 철학을 알리고, 평범한 메뉴에 특별한 날의 의미를 덧입히는 것. 가격표 너머의 가치를 제공하고, 고객의 일상에 작은 축제를 선물하는 가게만이 살아남는 진짜 승부가 시작되었다.