"손님, 잡은 물고기 저희가 사겠습니다"…소멸 직전 어촌 살린 '역발상' 비즈니스 모델

"어촌이 소멸하고 있다." 한국의 많은 연안 지역이 직면한 냉혹한 현실이다. 통계청에 따르면 2023년 기준 한국의 어가 인구는 8만 7천여 명으로 20년 사이 60% 가까이 급감했으며, 어촌 인구의 절반 가까이가 65세 이상 고령층이다.

이처럼 피할 수 없는 위기 앞에서, 일본의 한 작은 어촌 마을이 내놓은 기발한 해법이 주목받고 있다. 관광객이 취미로 잡은 물고기를 지역 화폐로 사주는, 상상 속에서나 가능할 법한 아이디어를 현실로 만든 '츠테 니시이즈(ツッテ西伊豆)' 프로젝트가 바로 그 주인공이다.

문제의 핵심: '지방 소멸'과 '자원 유출'의 악순환

일본 시즈오카현의 니시이즈(西伊豆)정은 이세 새우와 전복 등 다양한 해산물이 잡히는 풍요로운 어장을 가진 곳이었다. 하지만 한국의 여러 어촌과 마찬가지로, 어민들의 급격한 고령화로 인해 심각한 인력난에 시달렸다. 어획량은 자연스레 감소했고, 얼마 되지 않는 수산물마저 수익성을 위해 대도시로 먼저 팔려나가면서 '생선 없는 어촌'이라는 모순적인 상황에 처했다. 지역 주민들은 신선한 현지 생선을 맛보기 어려워졌고, 이는 지역 경제 침체의 악순환으로 이어졌다.

이러한 상황은 마치 한국의 ‘성수동’이나 ‘연남동’에서 벌어졌던 젠트리피케이션 현상처럼, 정작 지역의 가치를 만든 원주민들이 소외되는 모습과도 닮아있다. 지역의 귀한 자원이 외부로만 유출되고, 그 혜택이 지역민과 소상공인에게 돌아가지 못하는 구조적 문제는 한국의 지방 도시들이 공통적으로 겪고 있는 아픔이다.

'게임'에서 시작된 역발상: 관광객을 '어민'으로 만들다

이 절망적인 상황에 변화의 씨앗을 뿌린 것은 온라인 게임 회사 출신의 나카가와 메구미 대표였다. 그녀는 가상 낚시 게임 '츠리스타(釣り★スタ!)'의 인기에 착안, 현실 세계의 낚시와 지역 경제를 연결하는 사업을 구상했다. 우연히 낚시 여행 중 너무 많은 물고기를 잡아 처치 곤란에 빠졌던 그녀는, 근처 시장 상인에게 물고기를 팔아 식사와 쇼핑을 해결했던 개인적인 경험에서 사업의 영감을 얻었다. '내가 잡은 물고기로 돈을 번다'는, 마치 게임 퀘스트를 해결하는 듯한 이 즐거운 경험을 시스템화하기로 결심한 것이다.

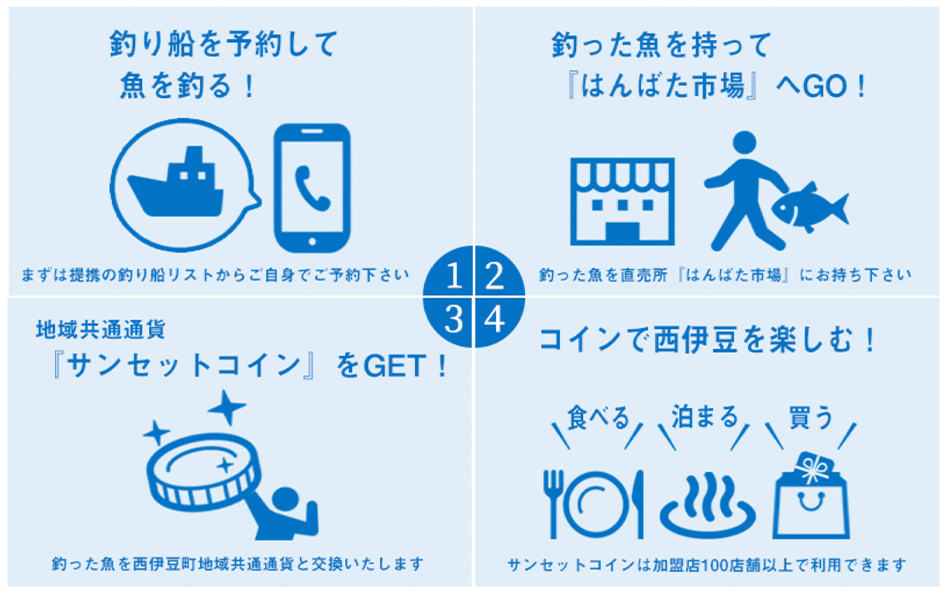

그렇게 탄생한 것이 바로 '츠테(ツッテ)' 프로젝트다. 처음에는 아타미(熱海) 지역에서 관광객이 잡은 물고기를 시장이 매입하고, 그 대가로 협력 상점에서 사용 가능한 종이 쿠폰을 지급하는 방식으로 시작했다. 이 작은 성공은 니시이즈정 공무원 마츠우라 죠타로의 눈에 띄었고, "관광객 유치는 물론, 우리 지역의 '지산지소(地産地消)' 문제를 해결할 수 있다"는 그의 확신 아래 '츠테 니시이즈'라는 이름으로 본격적인 지역 활성화 프로젝트로 발전하게 된다.

성공의 열쇠: '디지털'과 '협력', 그리고 '타이밍'

'츠테 니시이즈'의 성공은 단순히 아이디어의 참신함에만 있지 않다. 성공 뒤에는 몇 가지 핵심적인 전략이 숨어있다.

전략 1: 지역 화폐와의 결합 (Full Substitution & Korean Analogy)

프로젝트 준비 중이던 2020년, 코로나19로 침체된 지역 경제를 살리기 위해 니시이즈정은 ‘선셋 코인’이라는 디지털 지역 화폐를 도입했다. 이는 한국의 각 지자체에서 운영하는 '경기지역화폐', '동백전(부산)'과 유사한 개념이다. '츠테 니시이즈'는 이 흐름에 합류, 관광객이 잡은 물고기 값을 현금이 아닌 '선셋 코인'으로 지급했다. 관광객들은 스마트폰 앱이나 선불카드에 충전된 코인으로 마을 내 약 170여 개의 가맹점에서 식사, 숙박, 쇼핑 등을 즐겼다. 이는 관광객의 소비가 지역 내에서만 순환되도록 하는 강력한 유인책이 되었고, 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 이어졌다.

전략 2: 이해관계자와의 신뢰 구축

"관광객이 물고기를 다 잡아버리면 우리 생계는 어떡하냐"는 기존 어민들의 반발은 충분히 예상 가능한 문제였다. 나카가와 대표와 마츠우라 공무원은 어민들을 직접 찾아가 끈질기게 설득했다. 관광객의 낚시는 전문 어민들의 조업 방식이나 어종, 어획량과 달라 실제 생업에 미치는 영향이 미미하다는 점을 과학적으로 설명했다. 오히려 "이 독특한 사업이 마을을 알리고, 젊은 어업인이 유입되는 계기가 될 수 있다"는 기대감을 심어주며 그들의 지지를 얻어냈다. 이는 새로운 사업을 추진할 때 기존 상권과의 상생이 얼마나 중요한지를 보여주는 대목이다.

전략 3: '운'을 '기회'로 만든 타이밍

공교롭게도 '츠테 니시이즈'의 출범 시기는 코로나19 팬데믹과 맞물렸다. 하지만 야외에서 소규모로 이루어지는 낚시의 특성은 오히려 '안전한 레저'로 인식되며 인기를 끌었다. 또한, 마침 쇠락했던 지역 수산물 시장이 '함바타 시장'이라는 이름의 직판장으로 재개장한 것과, 디지털 지역 화폐가 도입된 것은 프로젝트 성공의 결정적인 발판이 되었다. 이처럼 예기치 않은 변수와 행운을 놓치지 않고 기회로 전환한 순발력이 성공의 중요한 동력이었다.

한국 시장에 던지는 시사점: '체험'을 넘어 '경제 활동'으로

'츠테 니시이즈' 사례는 단순한 해외 성공 신화를 넘어, 인구 감소와 지역 경제 침체라는 공통의 숙제를 안고 있는 한국의 자영업자 및 지방자치단체에 구체적인 교훈을 제시한다.

'관계 인구'를 만드는 새로운 관광 모델: 이 프로젝트는 단순한 '어촌 체험'을 넘어, 관광객이 지역 경제의 일원으로 참여하는 새로운 모델을 제시했다. 관광객은 '소비자'이자 '생산자'가 되어 자신의 노동(낚시)에 대한 보상(지역 화폐)을 받고, 그 보상을 다시 지역 사회에 환원한다. 이는 일시적으로 머물다 떠나는 관광객을 지역에 대한 애착과 유대감을 가진 '관계 인구'로 전환시키는 효과적인 방법이다. 한국의 수많은 지역 축제와 체험 프로그램이 단순 볼거리, 먹거리 제공에 그치는 것과 차별화되는 지점이다.

지역 자원의 '가치 재발견'과 '선순환 구조' 설계: '츠테 니시이즈'는 '관광객이 잡았지만 처치 곤란한 물고기'라는, 버려지거나 제대로 평가받지 못했던 자원에 '지역 화폐'라는 가치를 부여했다. 이를 통해 '관광객 유입 → 수산물 확보 → 지역 화폐 지급 → 지역 내 소비 촉진 → 소상공인 소득 증대'라는 완벽한 선순환 경제 모델을 구축했다. 한국의 자영업자들 역시 자신이 보유한 상품이나 서비스 외에, 주변의 활용되지 않는 자원이나 스토리를 비즈니스와 연결해 새로운 가치를 창출하는 방안을 고민해볼 필요가 있다.

민관 협력과 '열정적인 중재자'의 중요성: 이 프로젝트의 성공 뒤에는 기업가(나카가와 대표)의 혁신적인 아이디어와 행정가(마츠우라 공무원)의 강력한 추진력이 시너지를 낸 '민관 협력'이 있었다. 특히, 지역에 대한 깊은 애정과 이해를 바탕으로 주민과 행정, 기업 사이를 연결하고 갈등을 중재하는 '마츠우라'와 같은 열정적인 인물의 존재는 사업 성공의 핵심이었다. 이는 성공적인 지역 활성화 사업이 단순히 예산 투입만으로 이루어지는 것이 아님을 명확히 보여준다.